「ふるさと塾」第8回講座

「城下町川越の成り立ち」十ヶ町四門前/郷分町

10月29日(水)に第8回講座が「城下町川越の成り立ち」をテーマに開催されました。

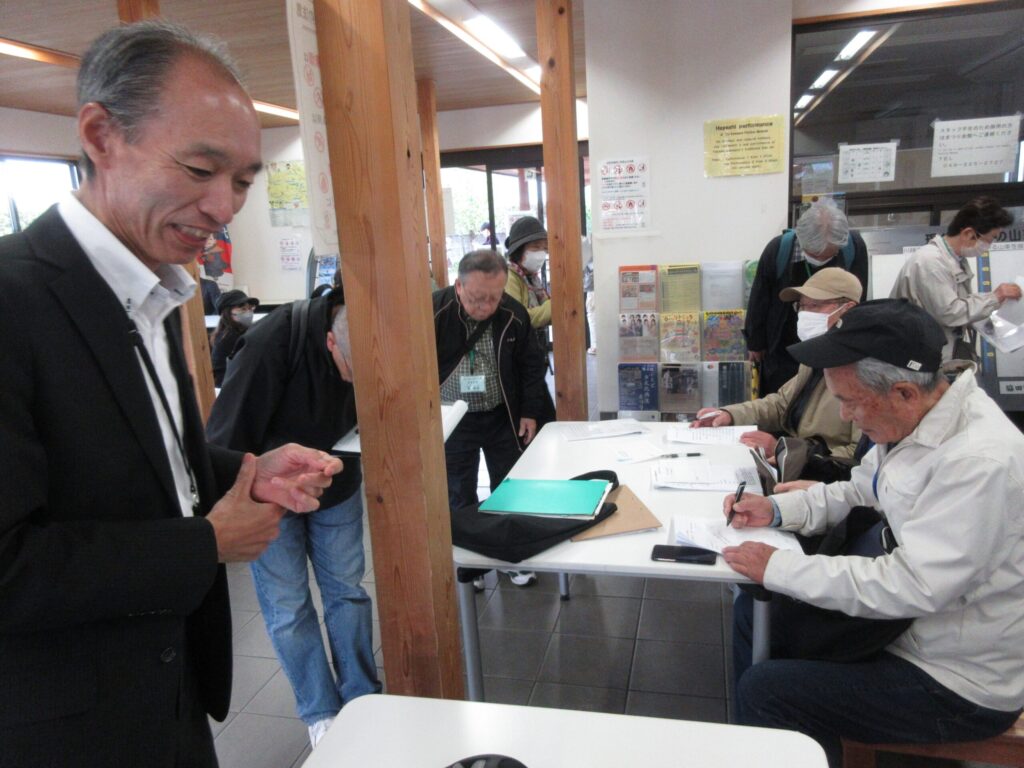

川越市立博物館副主幹の大澤健様を講師に迎え、午前は中央図書館で基礎学習、午後は十ケ町四門前・郷分町の現地学習をおこないました。

午前の基礎学習ではスライドを活用して、一般的な城と城下町の構造パターンの歴史的変遷や、城下町の町割りプランについての説明がありました。城を防御し城下を繁栄させるために、城・武家地・町・寺社をどのように配置するかというプランが町割りであり、その基本原則が身分の重視であったといいます。川越では寛永の川越大火のあと、松平信綱により城の拡張と十ケ町四門前といわれる城下の町割りが進められたが、川越ならではのプランとはどのようなものであったか、また町名や道路整備状況などから様々に当時の状況が解き明かされました。

午後は中央図書館からスタートして、旧江戸町・旧上松江町・旧鴫町・妙養寺・妙昌寺・旧小鷹部屋・旧御厩下・旧高沢町と歩きました。各ポイントで立ち止まってその場所に関する城下町時代の状況や、江戸時代の地誌「川越索麵」に書かれている当時の様子が紹介されました。各説明ポイントで受講生の皆さんは講師の周囲に集まり、興味深く話を聞いていました。長い歩行距離でしたが、元町休憩所をゴールとし振り返りの後、解散となりました。